2025年02月09日 [光触媒]

金属チタンはそもそも撥水性がすごい

1991年の日経アーキテクチュア誌に「金属チタン板を外装に採用した養命酒本社ビルがその予想外の汚染の進行で数ヶ月に一度は洗浄せねばならない事態に悩まされている」という記事があり耐候性1000年以上の外装材にも思わぬ落とし穴があるものだと感心していましたが、これは酸化チタンの光触媒としてのセルフクリーニング機能を知る前のことでした。 ちなみに2025年2月現在の姿がこれです。けっこう汚れていますね

ちなみに2025年2月現在の姿がこれです。けっこう汚れていますね よくよく調べて見ると究極の耐候性を求められる建造物でけっこう広く採用されています。最近話題のフジテレビ本社ビルの球体部分も金属チタンですが拡大画像で確認するまでもなくすごく汚れていますね。

よくよく調べて見ると究極の耐候性を求められる建造物でけっこう広く採用されています。最近話題のフジテレビ本社ビルの球体部分も金属チタンですが拡大画像で確認するまでもなくすごく汚れていますね。 しかし、金属チタンが典型的なバルブメタルに属しますので表面に安定な酸化チタンの薄膜が生成してそれがこの超耐候性を生み出しているはずなのですが、あれ??酸化チタンは光触媒でもあり、超親水性で有名ではなかったか?? 金属チタンの表面を加熱しようがどうしようが撥水性のままで、これを親水性にするためには表面に光触媒酸化チタンコーティング剤を改めて塗布するしかありませんでした。

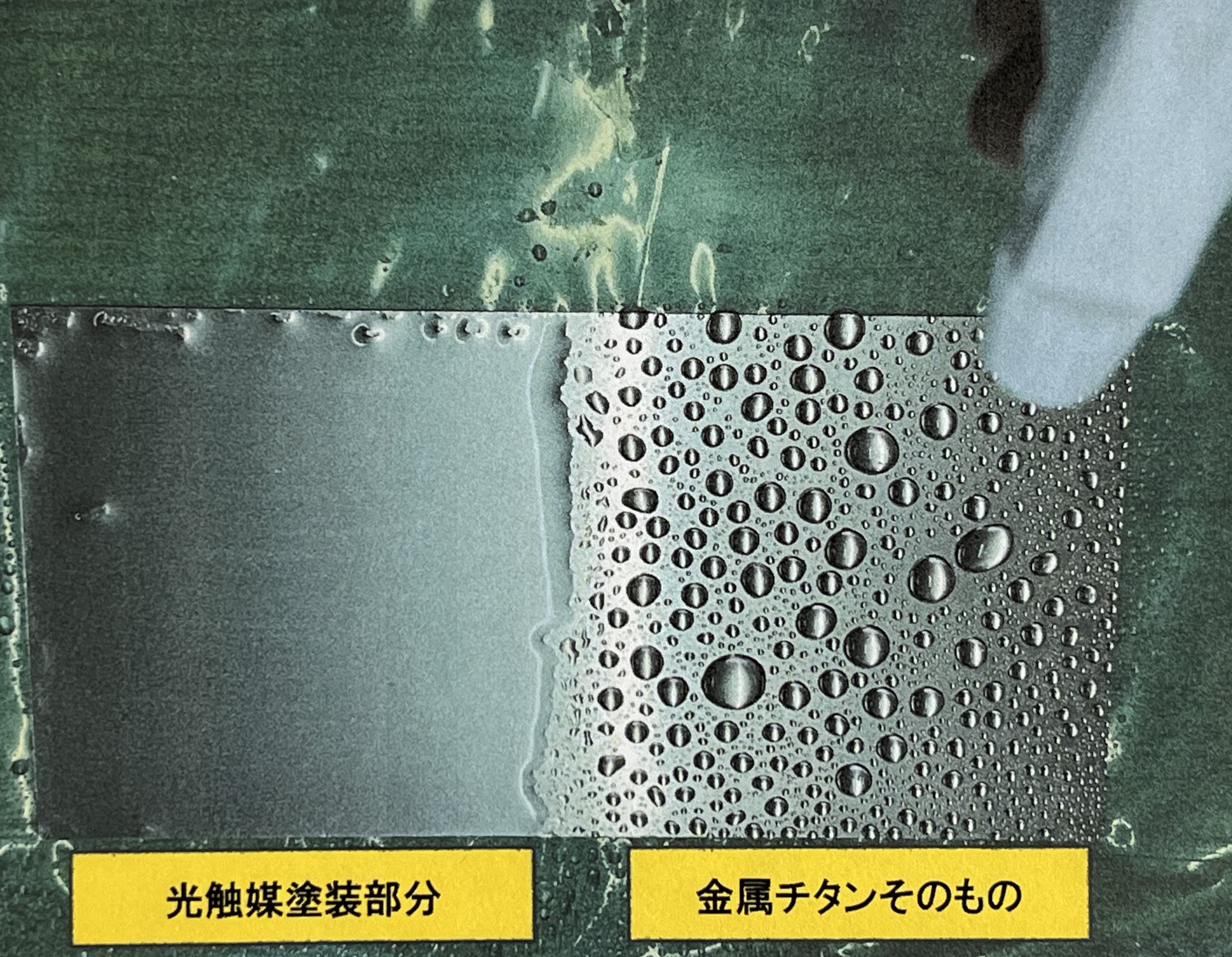

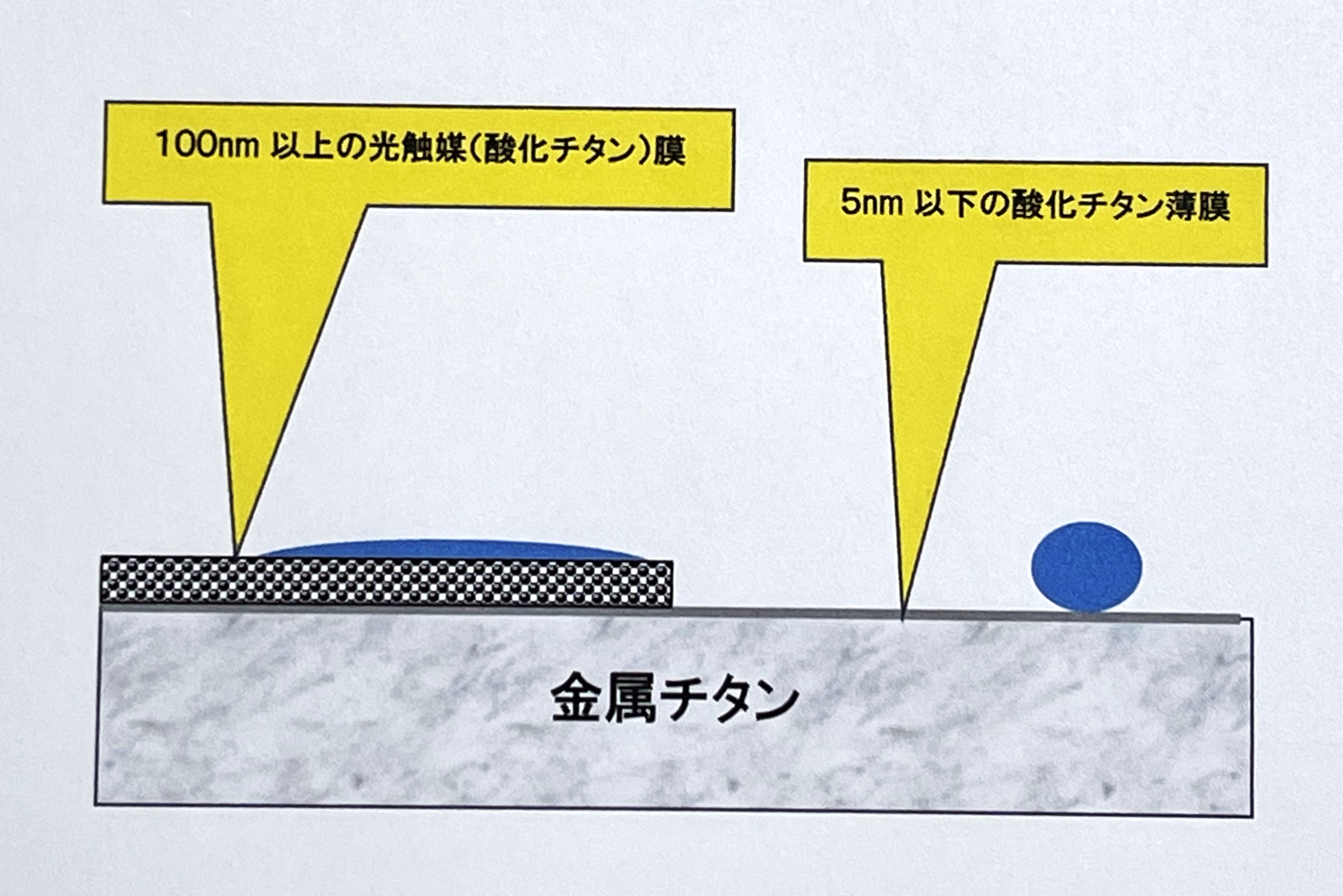

しかし、金属チタンが典型的なバルブメタルに属しますので表面に安定な酸化チタンの薄膜が生成してそれがこの超耐候性を生み出しているはずなのですが、あれ??酸化チタンは光触媒でもあり、超親水性で有名ではなかったか?? 金属チタンの表面を加熱しようがどうしようが撥水性のままで、これを親水性にするためには表面に光触媒酸化チタンコーティング剤を改めて塗布するしかありませんでした。 つまり親水性を得るにはある程度の酸化チタン層の厚みが必要だという証左ではないかと私は考えました。光触媒でもある酸化チタンの親水性については諸説あるもののまだ定説はありませんが、もっとも有力な説としては表面の酸化チタン結合Ti-Oが水酸化チタンTi−OHになるからだとされています。それに対して私は以前から光触媒反応生成物である活性酸素H2O2等が蓄積されてそれが親水性を醸し出しているのではないかという自説を唱えていました。

つまり親水性を得るにはある程度の酸化チタン層の厚みが必要だという証左ではないかと私は考えました。光触媒でもある酸化チタンの親水性については諸説あるもののまだ定説はありませんが、もっとも有力な説としては表面の酸化チタン結合Ti-Oが水酸化チタンTi−OHになるからだとされています。それに対して私は以前から光触媒反応生成物である活性酸素H2O2等が蓄積されてそれが親水性を醸し出しているのではないかという自説を唱えていました。 厚みが親水性の現出に必要だという事実は後者の正当性を裏付けていると最近確信しています。もう繰り返しご説明してきましたがセルフクリーニング機能は親水性に正確に比例しますので「光触媒層は一定以上の膜厚が必要である」という結論に結びつきます。

厚みが親水性の現出に必要だという事実は後者の正当性を裏付けていると最近確信しています。もう繰り返しご説明してきましたがセルフクリーニング機能は親水性に正確に比例しますので「光触媒層は一定以上の膜厚が必要である」という結論に結びつきます。